01

關於蔡根 About Tsai Ken

關於蔡根 About Tsai Ken

⌈我創作的核心,

|

|藝術家蔡根(1950-) |蔡根三芝工作室

蔡根1950年出生於台北,1972年畢業於國立藝專雕塑科,學習人體塑造逾十年,作品曾獲得前輩雕塑家陳夏雨的讚美,只是對於人體塑造,蔡根有感於主題上的侷限,直到1983年蔡根有機會走訪歐美國家,成為他藝術生涯重要轉捩點。

⌈人體是美的,這點很難去否定。從美的造形作為訓練的開始無可厚非,但是一件作品除了造形的美之外,還該有什麼?這是作了好幾年人體塑造後,一直思考的問題。|蔡根2⌋ |

當時的台灣藝術教育深受西方美術思潮影響,在藝專期間,蔡根大量習讀西方畫冊,深入揣摩及研究,在1983年的旅途中,蔡根參觀歐美各大美術館,深覺在西方文化上超越西方是不可能的,3他中斷創作兩年,決定尋找一個全新的方向。

⌈觀察到西方藝術中,雖有其完整的一套認知的背景,但是否適合一個東方人去學習?或學習得來?對此,我持保留的態度。反觀自身對於母體文化的根源又是模糊的,也不知如何切入。放下了西方美術史,也避開了中國美術史的直接探求,我企圖從生活裡直接尋求,回到自身生命的思辨。|蔡根4⌋ |

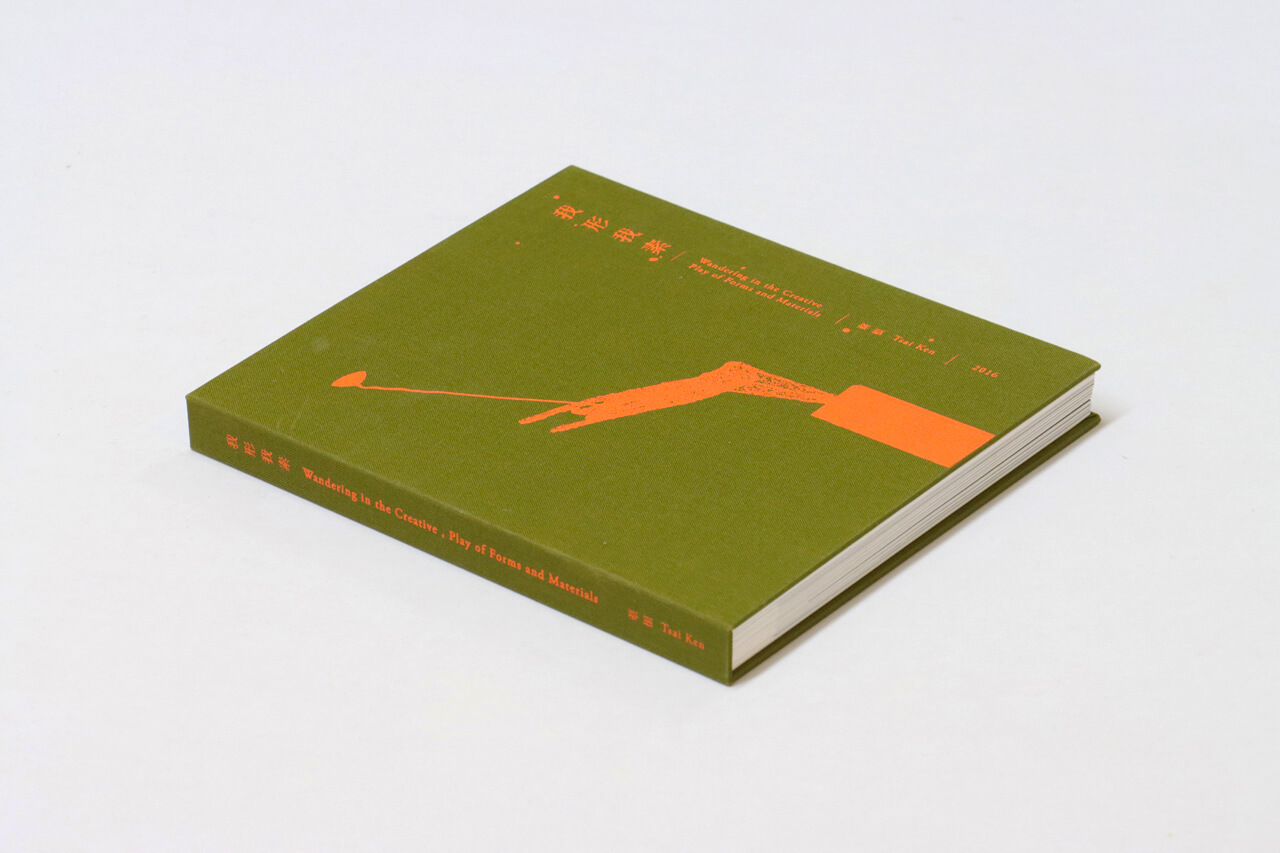

蔡根1985年進入藝術學院任教,負責木工坊的教學,他將廢棄木材膠合再進行雕刻,是繼泥塑造形之後,他第一個發現的材質。蔡根從合成木材出發,陸續加入了石頭、鐵線、枯枝、廢棄傢俱等複合媒材,並在撿拾、搜集的過程中,保留了部分材質的原始樣貌,將「現成物」置放於作品中。在1997年「飛行‧非形」個展中,蔡根發表了「創作不再以造形結果做為出發,而在於材質之間的互相關係之處理」,成為蔡根最重要的創作語彙。

|蔡根,〈飛行(三)〉(局部),1997,56x34x206cm,複合媒材

蔡根,〈飛行(三)〉,1997,56x34x206cm,複合媒材

|

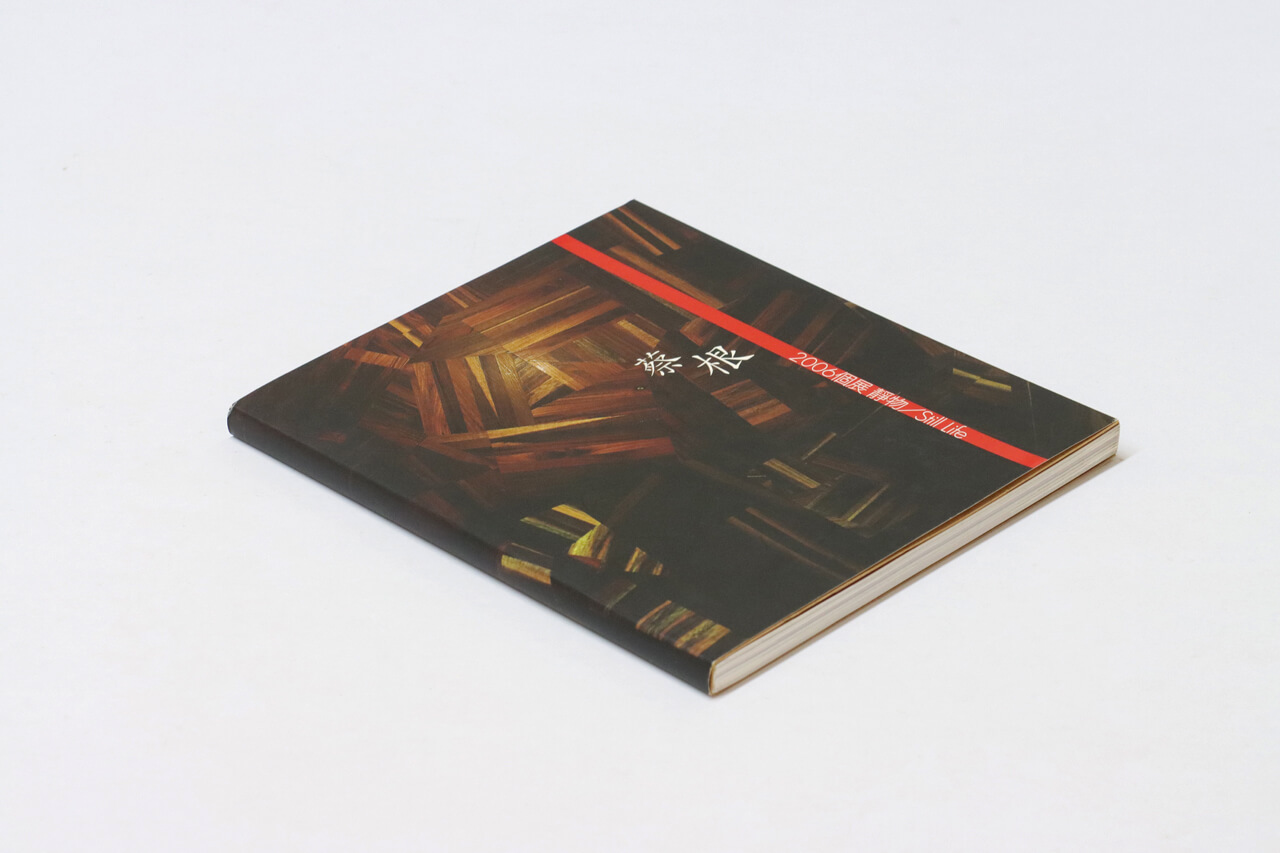

蔡根的創作主題與自身經驗出發,起初幾次個展著重在家庭倫理的討論,這與蔡根當時年近四十,擁有人子、人夫與人父三重身分有關,後蔡根舉家遷移至三芝,在山林與大海之間,發現自然與生命之間的對證。5

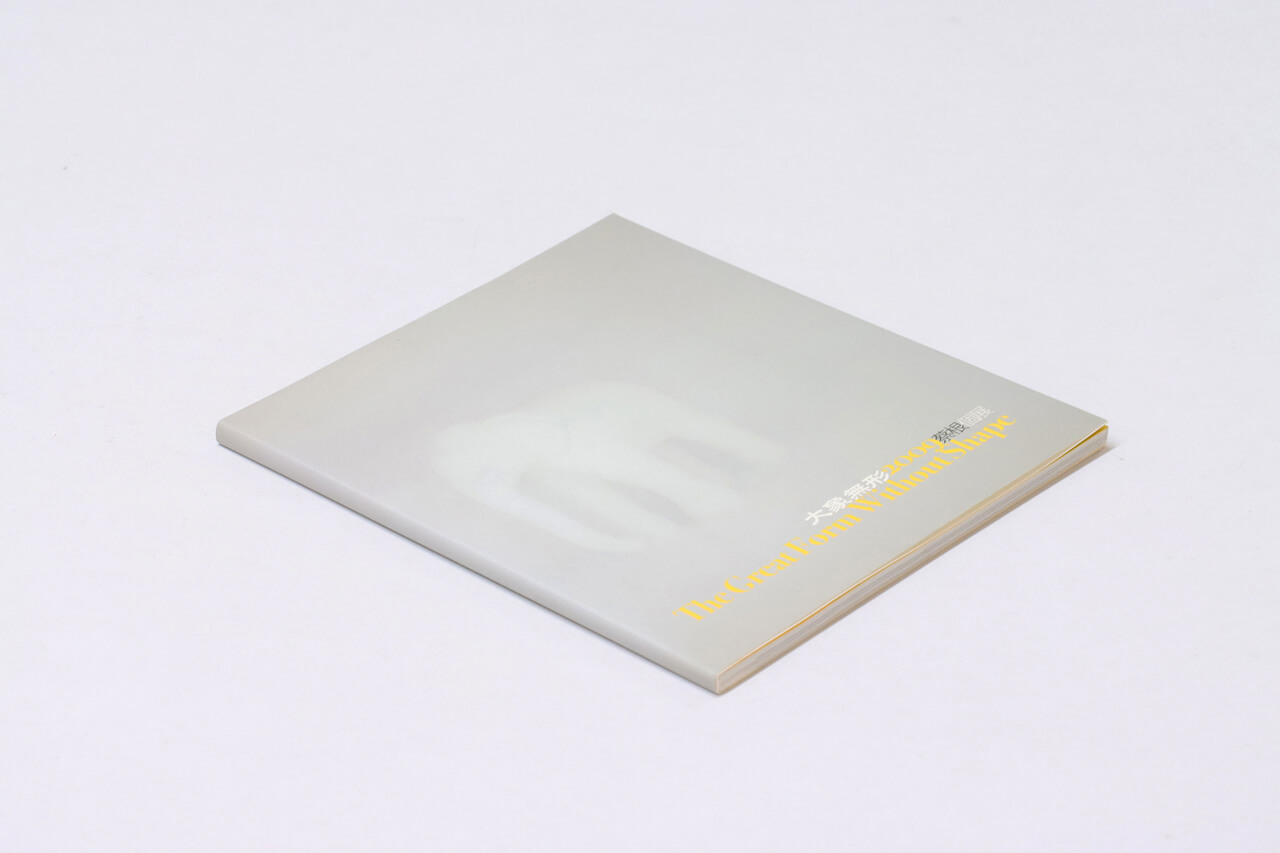

蔡根中年之後,重啟閱讀孔、孟、老、莊等典籍,逐漸沉澱出自我對生命的體悟,像是老子的「大象無形」,與莊子的「乘物以遊心」,有別於西方美術觀念,一種回歸本心的東方思惟探查。

⌈從老子言錄裡讀到「大象無形」,找過很多的註解版本,企圖了解它的真意:從事視覺的創作,但一直認為圖像的最高境界是在它發出訊息之後,這個圖像後退到背後,留下的是經由圖像凝成的某種感覺和觀賞者的心靈產生的化學作用。視覺藝術的圖像是重要的,但它不能僅捉住觀賞者的眼睛。「大象無形」就形成了我探尋的一個高目標。

|蔡根6⌋ |

⌈在我生命理念中,萬物皆相對而立,相因而成。在生活中我一直企圖去印證它的可能;在創作四十年之後,放掉技巧忘掉工法,只運用物件的組合來成全這個理念。也合應莊子所說:乘物以遊心及我個人玩物以明志。

|蔡根7⌋ |

|蔡根,〈地毯上的庭園〉(局部),2019,290x80x60cm,複合媒材

蔡根,〈地毯上的庭園〉,2019,290x80x60cm,複合媒材

|

蔡根年近四十舉辦第一檔個展,然後以兩年至三年一次的頻率,持續發表作品,表達他對生活的感知、和諧與美,在眾多美術浪潮下,蔡根仍保有自己的創作語彙,藝評家廖仁義曾經如此評論:

⌈蔡根是一位能夠將深刻細緻的藝術思想隱藏在他雕塑作品的外表之下的藝術家。而且,他也是一位既能夠理解從現代雕塑到當代雕塑的思想演變,卻又能夠在自己的思想脈絡中持續探索自己問題的藝術家。|廖仁義 藝評家8⌋ |